こんにちは。

水墨画アーティストの八束徹です。

牡丹華(ぼたんはなさく)とは、

牡丹の花が咲くという意味です。

風格のある花、牡丹。

牡丹は花の王とも呼ばれています。

そんな牡丹に、芍薬と百合の花を加えた、

美しい女性を表す言葉があります。

それが、

立てば芍薬、座れば牡丹。歩く姿は百合の花

です。

この記事では、その牡丹華、

について話していきます。

*4月30日から5月4日頃の七十二候は、

穀雨末候 牡丹華(ぼたんはなさく)です。

二十四節気では、穀雨(こくう)。

その穀雨を3つに分けたうちの3番目(末候)です。

目次

七十二候・牡丹華(ぼたんはなさく)

美しい女性の代名詞のひとつ

立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花

というふうに芍薬や百合とともに

女性に例えられることもあります。

これだけいろいろご立派な解釈をされると

なんだか萎縮してしまいますね。

そもそもの野生の花は(牡丹に限らず)

人間のために咲いているわけでは

ありません。

花は花のために咲いているわけであって。

しかし、花言葉にあるような

王の風格や高貴さも、

「座れば牡丹」と選ばれた女性的なものも、

必死になって手に入れようとしたり、

そんな女性に出会いたいと望んだり。

誰もがそうとは限りませんが、

何かしらの憧れが心の奥にあるのも

否定はできないものです。

春の陽気の中で咲き誇る姿も、

穀雨に打たれて濡れ滴る姿も、

雨が通り過ぎたあとの

雲の切れ間から射す夕日に

花びらの雨露が輝く午後も、

そのひとときだけは、

牡丹はその高貴な姿で、

私たちに淡い夢を

見せてくれるのでしょう。

獅子に牡丹〜王の風格

牡丹は4月半ばから5月にかけて開花します。

栽培品種と呼ばれる、

人の手で改良されたものも含めると、

一年中開花していますが。

牡丹の花は何を隠そう、

生産地中国では花の王に例えられるほど

高貴な花とされています。

そんな牡丹の花言葉は、

「風格」「富貴(ふうき)」「恥じらい」。

(富貴は位の高い偉いお金持ち的な意味です。

「お金持ちは人としても立派」だとされる

考え方が基準の使い方ですね。)

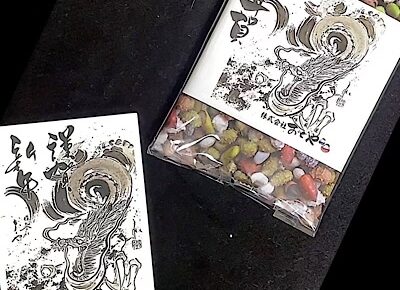

獅子に牡丹ともいいまして、

獅子が獣の王ならば、牡丹は花の王。

王と王が揃った最強の組み合わせとして、

刺青のデザインにもなっているのは

ヤクザ映画などですでに

ご存知のことかもしれません。

とにかく花言葉の通り、

牡丹は風格や富貴に

あふれているわけです。

ちなみに、福島県須賀川市には

「須賀川牡丹園」という、

日本唯一の国指定の牡丹の名勝があります。

ゴールデンウィークの時期に

長い休みが取れるならば、

北上する桜前線を追いかけながらの

牡丹鑑賞の旅も良いものかもしれません。

水墨画で七十二候を描く〜牡丹華(ぼたんはなさく)

富貴だの王様だのよりも、

「座れば牡丹」を描くつもりでかきました。

牡丹の花は内巻きになっているのですが、

内側の花びらと外側の花びらでは

開き方が少し変わります。

内側は元気にくるっと丸まっていますが、

外側の花びらはくたびれて

外に広がっている感じなので、

その形の違いを意識して描きます。

牡丹の花びらは花芯側(中央)の方が

色が濃いので、

薄墨を含んだ筆先に濃墨をつけて

(先隈という技法)

描くとその表現ができます。

それから芍薬の花も

牡丹とよく似てるんですけど、

葉っぱに大きな違いがあって、

芍薬は丸みを帯びた1枚葉なんですが、

牡丹のほうはギザギザになっています。

あと牡丹の花びらは

結構密集してるんですけど、

写真とか見ながらそれを全部

1枚1枚もれなく書くとごちゃごちゃするので、

バランスを見ながら引き算していきます。

立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花

そんな女性との奇跡的な出会いを

男は変わらず夢に見ているものです。

●絵のサイズ 半紙(F4) 334mm×243mm

●額装について

サイズ – 太子 379mm×288mm

色 – 白

マット色 – オフ白

*著作権は八束徹に帰属します。

絵のダウンロードや無断転載はお控えください。

まとめ

今回話したのは、

- 七十二候・牡丹華(ぼたんはなさく)

- 水墨画で描いた牡丹華(ぼたんはなさく)

についてでした。

次の七十二候は、

立夏初候 蛙始鳴(かわずはじめてなく)です。

二十四節気は、立夏(りっか)に変わります。