はじめまして。

水墨画アーティストの八束徹です。

これから紹介する

5つのテクニックを使うことで、

水墨画を描けるようになります。

ただ墨で描いていただけの白黒の絵を

「水墨画」にしてくれる大切な技法です。

この記事では、その5つの技法、

潤筆、乾筆、ぼかし、かすれ、たらしこみ

についてサクッと話していきます。

目次

水墨画を彩る5つのテクニック

①潤筆(じゅんぴつ)

筆に充分に墨を含ませて、

冴えのある鮮やかな面や線を描きます。

②渇筆(かっぴつ)

筆に含む墨の量を減らし、かすれを出します。

墨の量や描き方によって様々な変化を楽しめます。

③にじみ

和紙に霧吹きや刷毛などで水を張り、

その上に墨をにじませていくもの。

きれいな水を張るだけでなく、

薄墨で描いたものが乾く前に、

その上に濃墨を滲ませて描く場合もあります。

これは破墨法と呼ばれる技です。

(下記のたらしこみと似ていますが、

たらしこみは「水がにじまない紙」を使い

行う技法です)

④ぼかし

和紙に水を張り、にじみとは逆に、

軽く筆を払いながら墨を広げていき、

遠くにぼやけて見えるような絵を描きます。

遠景に使いがちな技法ですが、

必ずしもそれだけに使う技法

というわけではありません。

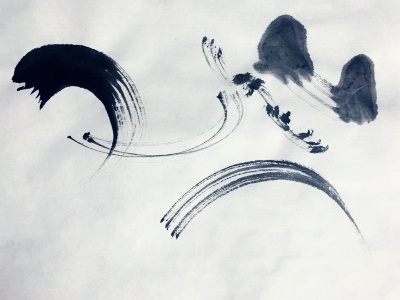

⑤たらしこみ

水を張ったり、薄墨で描いたところへ、

その水や薄墨が乾く前に墨を

(薄墨の場合は濃墨)

「たらしこみ」ます。

にじみと似ていますが、こちらの場合は、

水を吸いにくい紙

(鳥の子紙、他、にじみ止めされたものなど)

を使う技です。

道具(筆)ももちろん使いますが、

紙のしわに沿って勝手に流れたり、

自分で紙を動かしてみたり、

そうやってできる模様を

そのまま活かしたりもします。

技名について

歴史が長いせいか、水墨画は

同じ技名でもそれぞれ解釈が違っていて

どれが正解かわからなかったりします。

なのでしっかり技の名前に紐付けて

覚えるというより、

この描き方では墨がどんな動きをして、

絵にどんな効果をもたらすのか。

それを学び、

作画に応用していくことのほうを

優先してください。

*技法については

以下の記事も合わせてご覧ください。

▶︎【必修】水墨画の基本|水墨画を描くための3つの墨の作り方と6つの筆の作り方

まとめ

今回話したのは、

- 必須の5つの技法

- 技名について

です。

これらの技はすべて、

描き手の思い通りにはなりません。

水墨画はその墨や筆に対して、

こういう絵を描きたいからこう動け

こう動かしてやる

とコントロールするものではありません。

目的は墨を支配することでは

決してありません。

自然の流れを活かし、

自由な柔らかい心で、

自分なりの解釈を見つけていきましょう。