こんにちは。

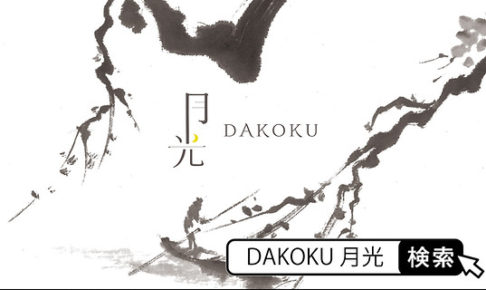

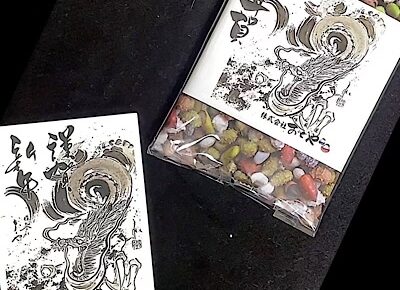

水墨画アーティストの八束徹です。

地始凍(ちはじめてこおる)とは、

大地が凍り始めるという意味です。

土を盛り起こす氷の柱の群れ。

これが霜柱(しもばしら)です。

それが無数に広がるとまるで

花が咲いているかのよう。

なんて表現をしたくなりますが、

霜柱と霜柱の花はまったくの別物です。

この記事では、その地始凍、

そして今回描いた水墨画、

について話していきます。

11月12日から11月16日頃の七十二候は、

立冬次候 地始凍(ちはじめてこおる)です。

二十四節気では、立冬(りっとう)。

その立冬を3つに分けたうちの 2番目(次候)です。

目次

霜柱が広がると霜柱の花ができる?本当の霜柱の花とは?|地始凍(ちはじめてこおる)

霜柱って何?なぜできるの?

今回の七十二候・地始凍での「地凍る」とは、

霜柱ができるということです。

霜柱は、まず地表が氷点下になり

土の水分が凍るところから始まります。

その時、外気にさらされていない地中の水分は

まだ温度が高く凍ってはいないのですが、

毛細管現象により、土の隙間を通って

上昇し、地表で凍ってしまいます。

それを繰り返すことで、

凍った水は土を押し上げて、

氷の柱をつくりあげるのです。

なので、

「霜降初候・霜始降」の霜が、

寒さが増して柱が立つほどになった

ということではありません。

霜(しも)は空気中の水蒸気が凍ったもののことで、固い土よりも、畑などの

耕された柔らかい土で起きやすい現象です。

なんとなくそんな流れを想像してしまいますが。

霜柱がもたらす風情と被害

見た目は美しくて、幻想的で、

子供の頃は霜柱ができると

外へ出て喜んで見て回ったものです。

まさに冬の風物詩といったところですが、

実はこの現象、

あまり歓迎されるものではないのです。

土を盛り上げてしまうことで、

冬の作物や花壇の花が根を押し上げられて

うまく育たなくなってしまう、

「霜崩れ」と呼ばれる被害を

引き起こすからです。

そのため、土の上に

藁やウッドチップを敷き、

地表の温度を下げないなどの

対策がされます。

何も知らない子供には

不思議で幻想的な風景も、

大人には迷惑で死活問題。

そういうものって、たくさんありますね。

夢と現実はいつだって、

背中合わせなものですからね。

本当の霜柱の花

「霜柱の花」

それは、霜柱があたりに広がると、

まさに花が咲いたように見えるから〜

という意味かと思ってしまいそうですが、

霜柱の花は、それとは違うものです。

霜柱の花とはその名の通り、

シモバシラと呼ばれる

花のことをいいます。

シモバシラの実際の花は、

冬になると枯れてしまいます。

葉っぱも落ちて、

茎も同様に枯れてしまうのですが、

土の中の根はまだ生きていて

水分を含んでいます。

その茎の中を根の水分が上昇し

茎の外に滲み出ることにより、

その水分が地表の寒さで凍り

上記のような「氷の花」ができるのです。

この現象を、霜柱に見立てて、

「シモバシラ」という名がついたのです。

その日が雨でも雪でも、

風が強くても、この現象は起きません。

もちろん、気温も氷点下でなければ

生まれない霜柱の花。

なかなか見られないことからも、

人はその美しさに魅せられてきたのです。

幻想的なものとの出会いは、

いつだってそういうものですよね。

水墨画で七十二候を描く〜地始凍(ちはじめてこおる)

私の故郷は、見渡せば田んぼや畑だらけです。

収穫を終えて寝かせるだけの田んぼや畑、

そのあぜ道、そして実家の庭の土の上にも、

この時期になると、霜柱ができていました。

冬になると、もうあちこちで

見ることができた風景でした。

霜柱の上を歩くと、その柱が割れて、

しゃりしゃりと音を立てます。

学校の帰り道、舗装された道から外れて、

枯れた草混じりの霜柱の上を、

その音を立てながら、

面白がって歩いたものでした。

冬が作ったその楽器の音を鳴らしながら、

優しい歌を探しながら、

暖かい我が家へとその演奏会は

無邪気に続いていったのです。

まとめ

今回話したのは、

- 七十二候・地始凍

- 水墨画で描いた地始凍(ちはじめてこおる)

についてでした。

次の七十二候は、

立冬末候 金盞香(きんせんかさく)です。