こんにちは。

水墨画アーティストの八束徹です。

金盞香(きんせんかさく)とは、

水仙の花が咲くという意味です。

キンセンカといえば、

春から初夏までの花の

イメージが強いですよね。

穏やかな春風が似合う、

あのオレンジの花です。

それがなぜ、水仙なのでしょうか。

この記事では、その金盞香、

そして今回描いた水墨画について

話していきます。

11月17日から11月21日頃の七十二候は、

立冬末候 金盞香(きんせんかさく)です。

二十四節気では、立冬(りっとう)。

その立冬を3つに分けたうちの 3番目(末候)です。

目次

冬にキンセンカが咲く?季節はずれ?〜金盞香(きんせんかさく)

水仙の別名・金盞銀台(きんさんぎんだい)

キンセンカといえばカレンデュラ。

マリーゴールドにもよく似た

オレンジや黄色の花が思い浮かびます。

けれどそのキンセンカは、

春から初夏頃に開花する花であり、

今の冬の時期のものではありません。

あの鮮やかなオレンジ色は春の日差しが

よく似合いますね。

今回の七十二候に登場するキンセンカとは、

白い花びらをつける冬の花、水仙のことです。

水仙の別名を、

「金盞銀台(きんさんぎんだい)」

というのですが、

これは、花芯の黄を金の盃、

花びらの白を銀の台にたとえて、

そう名付けたものです。

これを元に、

きんさんか→キンセンカとなったわけです。

(この白い花びらをつけるのは、

日本水仙(ニホンズイセン)です。

黄色い花びらの

黄房水仙(キブサズイセン)では、

金盞銀台にはなりませんからね。)

日本水仙は海岸などの水辺に自生し、

冬の寂しさを控えめに彩ってくれる花です。

雪中花とも呼ばれ、開花時期は

そんな雪の似合う12月から1月頃。

どちらにせよ、

この時期の七十二候に持ってくるのは、

ちょっと気が早いんですよね。

なぜ作者は日本水仙を

この立冬に当てはめたのか。

どんな推測も想像の域を出ない、

七十二候の不思議のひとつだったりします。

水仙の花言葉

ギリシャ神話に出てくる

Narkissos(ナルキッソス)という名の

美少年がいるのですが、

彼は泉に映った自分の顔に恋焦がれ過ぎて、

そのまま水仙になったそうです。

水仙の花言葉には、

「自己愛」があり、

これは水仙の学名、

Narcissus(ナルキサス)に由来します。

そのナルキッソスに恋をしたのが、

自分から言葉を発す力を奪われたエコー。

彼女は他人の言葉を繰り返すことしかできないので、

その想いを告げることができません。

なので、ナルキッソスは、

自分を慕ってくれている女性に

気がつきません。

自分ばかり愛している男には、

何も届かなかったのです。

それでも幸せな人を

「ナルシスト」と呼ぶわけですが、

どちらにせよ、

水辺にひっそりと咲く美しい雪中花には

似合わない設定な気もします。

白い花をつける

日本水仙の花言葉は「神秘」。

雪の舞う白黒の絶景に、

ひっそりと咲く日本水仙。

ナルキッソスの話は知らないフリをして、

神秘的なままにしておくほうが

美しく見えるというものかもしれません。

神話なだけに、神様の秘密ということで。

強引な締め方ですけど。笑

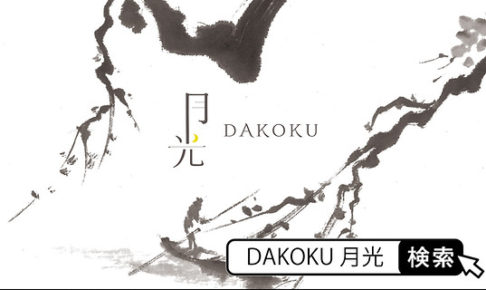

【作品紹介】水墨画で描く金盞香(きんせんかさく)

ここでいうキンセンカとは、

白い花びらをつける水仙のことです。

時期はずれなのですが、

なぜかこの時期の七十二候に

組み込まれています。

なので、描いたのは

粉雪に揺れる日本水仙です。

雪中花の別名通り、

雪景色にひっそりと浮かぶ姿を

描きました。

日本水仙は冬の海辺に咲く花。

誰もいない海に

流れ着いてくる人っているものです。

そういうことがあるものです。

群れからはぐれた悲しみが

その人が全てを投げ出す悲しみに

ならないようにと、

その花は咲いているのです。

寒く冷たい海辺で

強く美しく生きる姿を、

その人に見せるために

咲いているのです。

孤独を知る人のために

咲いているのです。

●絵のサイズ 半紙(F4) 334mm×243mm

●額装について

サイズ – 太子 379mm×288mm

色 – 白

マット色 – オフ白

*著作権は八束徹に帰属します。

絵のダウンロードや無断転載はお控えください。

まとめ

今回話したのは、

- 七十二候・金盞香(きんせんかさく)

- 水墨画で描いた金盞香

についてでした。

次の七十二候は、

小雪初候虹蔵不見(にじかくれてみえず)です。

二十四節気は、小雪(しょうせつ)に変わります。