こんにちは。

水墨画アーティストの八束徹です。

土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)とは、

土が湿って蒸暑くなるという意味です。

高く登った太陽が地面に照りつけて、

地上の熱をあげていきます。

蒸し暑い日本の夏がまたやってきました。

気温が35℃以上になれば、

猛暑日です。

この記事では、その土潤溽暑、

今回描いた水墨画、

について話していきます。

*7月28日から8月1日頃の七十二候は、

大暑次候 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)です。

二十四節気では、大暑(たいしょ)。

その大暑を3つに分けたうちの2番目(次候)です。

目次

七十二候・土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

夏日、真夏日、猛暑日の違い

外を歩いていると、

陽炎がゆらゆら揺れて、

正気を失いそうになる猛暑。

ところで真夏日や猛暑日は

どういう基準で決まるのでしょうか。

夏日とは温度が25℃以上、

真夏日が30℃以上、

そして猛暑日が35℃以上の状態をさします。

蒸し暑く眠れない熱帯夜は

夜の気温が25℃以上の状態のことです。

現代人の我々ですら大変なのに、

この七十二候が作られた江戸時代は、

(中国から伝わった七十二候を、

日本の気候に合わせて再編したのが

江戸時代です)

クーラーはもとより扇風機もない時代。

涼しげな浴衣を羽織り、

うちわで小さな風を感じ、

風鈴の音に耳を澄ませ、

金魚鉢の中の小さな海を眺める。

鳴き続けるせみの声に気が遠くなりながら、

そうやって工夫を重ねて、

先祖達は暑い夏を乗り越えてきました。

少しでも涼しさを「感じる」ために、

そして暑い夏を楽しんで過ごすために、

行っていたことのその名残が

今でも私達の暮らしに

変わらずに残っているのです。

高温多湿な日本の夏〜『溽暑』

溽という漢字だけで、

溽(むしあつ)いとも読みます。

これが溽暑 (じょくしょ)に繋がり、

まさにその言葉の通り、

この時期の蒸し暑い夏のことを

表しています。

照りつける陽を受けて、

土が熱を発している状態のことを

土熱(いき)れといいます。

草むらの温度が上がった状態を、草いきれ。

人の集まった場所ならば、人いきれ。

夏に人の集まった場所に行くと、

余計に暑くなりますよね。

都会の満員電車などは、夏に限らず、

一年中そんな感じですが。

それに限らず夏はどこでも、

例えば砂場の砂山も、浜辺の砂も、

公園の芝生も、砂利も岩場も、

みんな熱を帯びていますよね。

砂をすくっても、

芝生に寝転んでも、

熱は伝わってきます。

現代ではアスファルトからも

熱が上がりますね。

水墨画で七十二候を描く〜土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

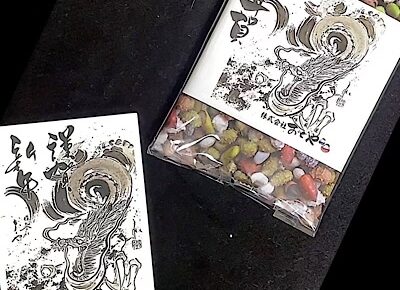

今回は日本の夏の風物詩、

金魚を描きました。

先隈で頭と体を描き、

尾びれを描いてから、

濃墨で目、口、輪郭、

胸びれを描き足しています。

作画動画はこちらをご覧ください。

金魚といえば金魚鉢が風流ですが、

実は飼育には良くないそうですよ。

風情を楽しむのも簡単じゃないですね。

祭りの出店と金魚掬い。

せっかく持ち帰った金魚は

大切にしたいですもんね。

まとめ

今回話したのは、

- 七十二候・土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

- 水墨画で描いた土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

についてでした。

次の七十二候は、

大暑末候 大雨時行(たいうときどきにふる)です。