「生きろ」と私を染めた朱色の空

川沿いの倉庫の仕事を、体調不良で早退した帰り路。

駅のホームのベンチで力尽き、

何本か電車を見送りながら、

ここに飛び込んだら〜なんて考えていた夕刻。

朝起きて仕事に行って、

終わったら帰ってきて、

夜中まで酒を喰らいながら

自己満足にギターを弾いて寝る。

銀行に行って残高を確認したって

当然、おろせる金なんかない。

俺の人生はどうなるんだろう

なんでこんなことになってるんだと、

おい!誰も近寄るなよ!という顔で、

駅のホームのベンチにもたれかかっていた夕刻。

目の前を他人が通り過ぎていく。

自分ではそんな顔をしているつもりは全くないのに、

誰も彼も、

あいつもこいつも私を通り過ぎていく。

弱った時だけ人にすがりつきたくなる自分勝手な男に、

手を差し出す人などいない。

それでも湧き出る、

人を求めるじりじりした想い。

それでも生まれてくる、

胸を締め付ける恋心。

誰も守れないような手を、

握り返す人などいないのに。

ペンキのはげたベンチにもたれ、

朦朧とする意識の中で私は、

学生時代の恋をまた思い出していました。

忘れてくれていていいのです。

ただ美化された過去を頼り、浸り、

感傷的になること。

それがその日の救いだったのですから。

朱色に染まる駅のホームと

滑り込んでくる電車があまりにも綺麗だったから

具合が良くなったらそれを歌に書き留めようと決めて、

線路に飛び込まずに済みました。

この歌で私は、

嫌で嫌で仕方なかった学生時代のことを、

それほど嫌な思いはしてなかったよ

なんて言い始めています。

胸をかきむしる気持ちで綴った一行でした。

そうしないと、その恋自体も

否定してしまうことにようやく気づいたのです。

そして、続けて、

誰を信じてきたのか忘れない

と綴った私自身は、

まだ誰のことも信じてはいませんでした。

東京でひとり、斜に構えながら、

信じるという言葉をまだまだ

自分のためだけに使っていた頃の話。

その日そんな私を包んでいたのは、

死ぬにはいいがまだまだだと

私を思いとどまらせた、

人生で二度目の夕焼けだったのです。

夕暮れ

高く登っていた 太陽が傾きかける頃

ひどい退屈の中で僕は彼女の気を引こうと必死だった

彼女の小さな肩は壊れてしまいそうなほど細く

本当に駄目になってしまうまで 本当に真剣に愛していた

大きな期待と嘘が入り混じった日々に

それほど嫌な思いはしてなかったよ

誰だって信じていたんだろう 愛だとか夢だとかを

切なさと軽い苛立ちを秘めて

まっすぐに人を信じようとする少女と

手をつないだまま探していた 二人だけの夕暮れ

安くくれてやれるような心なんかないと

空っぽの暮らしを追いかけながら 毎日毎日泣いていた

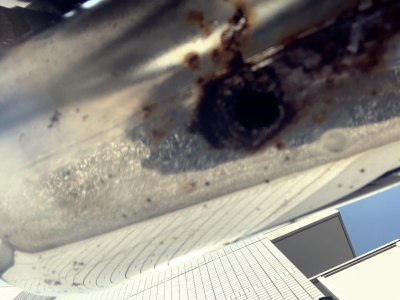

倉庫を吹き抜ける風に 奪われてしまったものを

一つずつ数えては 抱きしめた誰かの疲れた背中

甘い香水の香りと涙の後で

きっと何か大切なものをなくしたんだろう

絶対に忘れたりしないさ 何を求めてきたのかも

誰を信じてきたのかも

あの日別れを告げた薄暗い部屋で

ブラインド越しに見ていたのは

汚れた川の向こう側の 消え入りそうな夕暮れ

2番線のホームで一人 つのる寂しさを押しつぶし

息を整えながら何かがまた 逃げていくのを見た

乳母車に乗せた痛みも いつか癒されていくだろう

実際何も変わりはしないさ 他人の目に映るぶんには

簡単に精算できる生き方なんかない

今度は明日の話をしよう

いつか伝えられる日が来ますようにと僕は小さく祈った

ペンキの剥げたベンチにもたれて

くたくたの自分だけをかばいながら

病と孤独の狭間で見た あの真っ赤な夕暮れに

独りぼっちの夕暮れに