こんにちは。

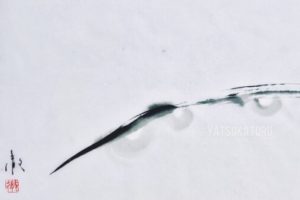

水墨画アーティストの八束徹です。

朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)とは、

北風が木の葉を払い除けるという意味です。

この時期、北風もからっ風も、

同じように北西の大陸から吹いてきます。

そして同じように木の葉を払う、

冬の冷たい風です。

この2つ、実は元々同じ風

なんです。

この記事では、その朔風払葉、

そして今回描いた水墨画、

について話していきます。

11月27日から12月1日頃の七十二候は、

小雪次候 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)です。

二十四節気では、小雪(しょうせつ)。

その小雪を3つに分けたうちの 2番目(次候)です。

目次

北風とからっ風はどこから吹いてくる?その違いとは?|朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)

北風とからっ風の違い

秋の七十二候・楓蔦黄の時季に

赤や黄色に色づいた紅葉を、

冬の風が散らし始めます。

北風は北西から日本海を渡りながら

その水分を含み、日本に到達します。

そして本州の山々にぶつかり、

雪を降らせるのです。

これが日本海側に雪が多い理由です。

そして山を越える頃には

その水分を失って、

今度は乾燥した風になって太平洋側に

吹き付けます。

これからっ風と呼ぶのです。

なので、からっ風は

北風から変化したものなのです。

どちらにせよ、

北からの冷たい風に枯葉が舞う様子は、

本格的な冬の到来を

私達に知らせてくれます。

北からの木枯らしに吹かれて

冷えた体と胸にせまるのは、

一年が過ぎようとしている

寂しさでしょうか。

遠くの故郷のことでしょうか。

口に出せない恋心でしょうか。

その目に映るのは、枯葉が散りゆく

都会暮らしの寂しさでしょうか。

枯れて落とされてなお、

地面を彩る枯葉の絨毯は、

その美しさで人の心を洗い、

もしかしたらマイナスを

ぬぐってくれるかもしれません。

それが惨めだと思うかどうかで、

心に届くものも違ってきますからね。

そこから繋がっていく明日も。

朔風と師走朔日(しわすさくじつ)

師走朔日を言い換えると、

12月1日のことです。

師走は12月、朔日は1日のこと。

その月が何月であれ、

一日(ついたち)は朔日です。

「一日(ついたち)」を朔日と呼ぶのは、

「初め」や、「一(いち)」のことを

朔というからです。

北のことも朔と呼ぶので、

この七十二候のように、

北風を朔風とも表します。

時計の数字も方角として見ると、

北から始まりますよね。

「師走」は師も走るほど忙しい月、

という意味だと言われていますが、

定かではないそうです。

ちなみにこの場合の師とはお坊さんのこと。

実際、12月は色々と

忙しい時期でもありますね。

また今年もその忙しさに振り回されて、

枯葉の舞い散る美しい姿など

通り過ぎてしまうのでしょうか。

そうしてこの七十二候・朔風払葉が

終わる頃には、師走朔日を迎えます。

それは今年最後の月、

12月に入るということ。

今年もあとひと月でお終いなのです。

水墨画で描く七十二候〜朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)

空っ風に払われてしまった

池の縁の落葉を描きました。

北風に吹かれていたり、

雨に打たれていたり、

なんとも寂しさが漂いますが。

周りに馴染めなかった学生生活が

私を作り上げてきていて、

人って心がまだ柔らかい時期に

自分自身を形成し、

未来を決めてしまうというのは

事実だと思います。

けれど、昔を脱ぎ捨てること。

明日を見据えること。

大切なのは今です。

その決断はいつも別れを生みますが、

それがまた自分を成長させて、

より良いものが描けるようになる。

生きていくことと絵を描くことは

同じだと改めて思います。

晩秋の冷たい北風に

感傷的になりそうな時は、

風情には目もくれず

忙しく走り回る方が

きっと良いのかも知れません。

まとめ

今回話したのは、

- 七十二候・朔風払葉、

- 水墨画で描いた朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)

についてでした。

次の七十二候は、

小雪末候 橘始黄(たちばなはじめてきばむ)です。